Канаматовы

Политики, госслужащие

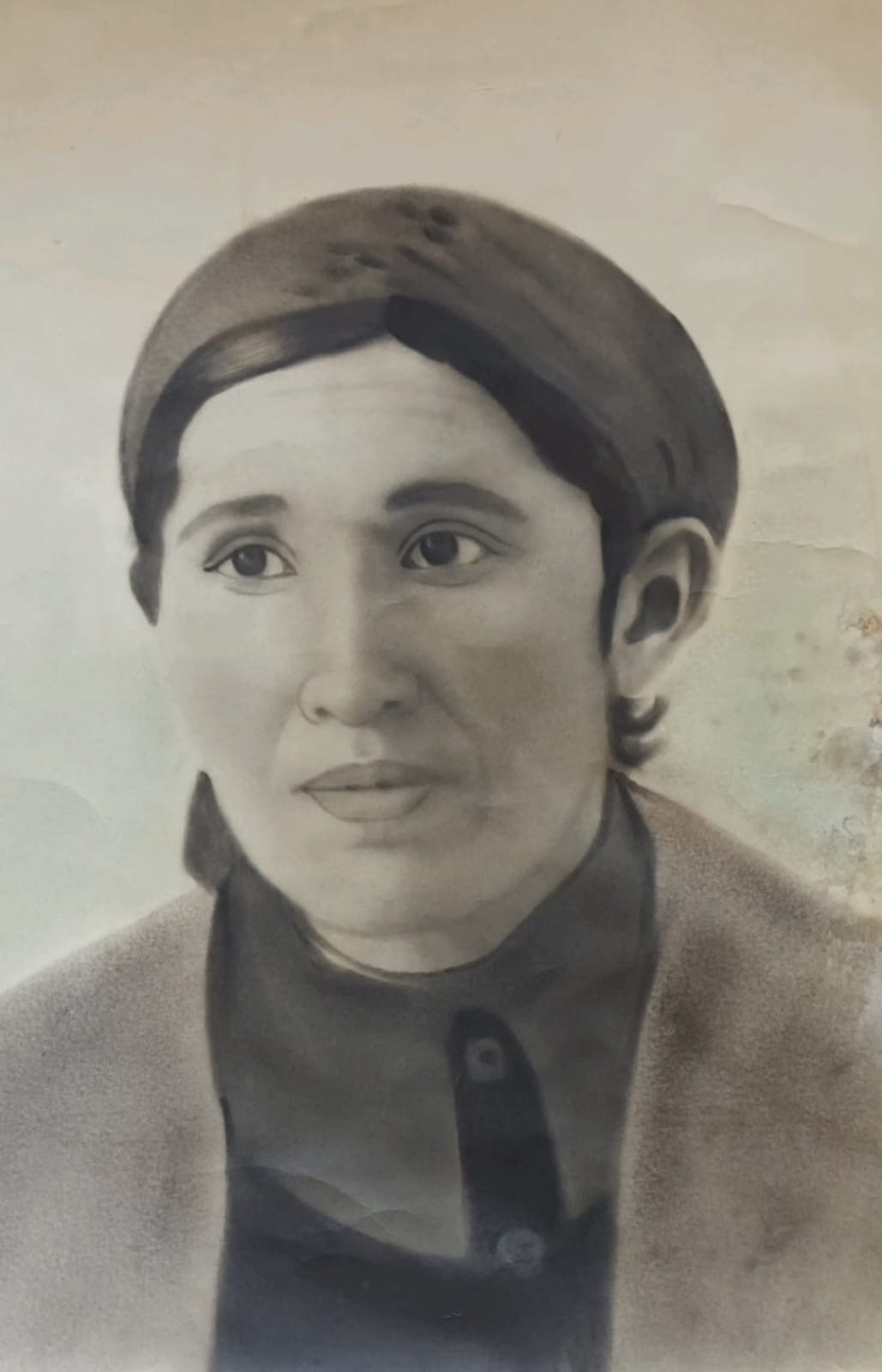

Канаматовы Нану и Али

У въезда в город Карачаевск возвышается скульптура горянки, нежная и трепетная, словно горная лань. Она протягивает входящему и въезжающему чашу с айраном.

Только на первый взгляд скульптура кажется хрупкой и беззащитной. В ней запечатлены воля и мужество несгибаемой дочери гор. В суровые часы испытаний женщина способна не только вдохновить мужа, брата или сына на ратный подвиг, но и взвалить на свои плечи трудную ношу забот. Всё это на своём жизненном пути доказала Канаматова Нану.

Нану Канаматова… Её образ хранит людская память. Она выросла в ауле Верхняя Мара и вышла замуж за Магомеда Канаматова из аула Верхняя Теберда. Магомед был образованным человеком, активным общественным деятелем и человеком, который всем сердцем принял Советскую власть.

Муж хотел, чтобы и она, Нану, разделила его взгляды. Для этого он обучил её грамоте, раскрыл грандиозность и необходимость свершений Советской власти, её гуманизм.

В 1937 году большевика Магомеда Канаматова тяжёлая болезнь унесла из жизни. Нану осталась одна с пятью детьми. Горечь, вдовьи хлеба, бессонны и одиноки ночи, беззащитен дом хозяина. Но горе несломило женщину. Она мысленно дала клятву — быть продолжательницей дела мужа, идти к людям, нести им те знания, которые оставил ей в наследство муж.

Нану вступила в партию и начала активно агитировать женщин своего аула. Она разъясняла им преимущества колхозов и учила грамоте в рамках программы ликбеза.

На очередном сходе граждан Нану избрали членом аульного совета. Вокруг неё появилось много единомышленниц, и горянки искали у неё совета и поддержки.

Однако не все были в восторге от активной деятельности активистки. Нану неоднократно замечала на себе уничтожающие взгляды бывших представителей «аристократии», которые держались обособленно.

В один из последних вечеров, когда она возвращалась с партийного собрания, из-за угла раздался выстрел. Врачи спасли ей жизнь, и Нану с удвоенной энергией принялась за работу в Совете. Она организовала первую колхозную женскую полеводческую бригаду, продолжала заниматься ликбезом и активно выступала против пережитков прошлого. Вскоре после этого её избрали заместителем председателя, а затем секретарём партийной организации колхоза имени Ленина.

Дни и годы пролетали в делах и заботах, а рядом, словно дубки, подрастали её сыновья — Рамазан, Сулемен, Алий, Мурат и Азрет-Алий. Чувству долга и трудолюбию они учились у матери. А та мечтала лишь об одном — дать своим детям образование, вывести их на широкую дорогу жизни, чтобы они стали такими же, как учёный-большевик Умар Алиев, как борец за Советскую власть Курман-Али Курджиев, как их отец Магомед Канаматов и другие славные земляки.

Сын Али закончил учительский институт, работал секретарём райкома комсомола в г. Микоян-Шахаре. Ушёл на фронт добровольцем.

Роковой сорок первый год… Крепко обняв троих старших сыновей, сунув каждому по немудреному узелку с хлебом и сыром, мать проводила их на фронт. Теперь уже с утроенной энергией она продолжала вою работу в родном ауле, суть которой: «Всё для фронта, всё для победы». Под её руководством женщины аула собирали тёплые вещи для Красной Армии, заменяли мужей на трудовом посту.

С тревогой и надеждой ожидала мать вестей от сыновей. Она первой встречала почтальона, надеясь увидеть в его руках долгожданный солдатский треугольник. А тем временем фашисты приближались к Тебердинскому ущелью. В горах Карачая, чтобы остановить врага на пути к перевалам Кавказа, формировались партизанские отряды.

И тут случилось так, что Али — первый секретарь Микоян-Шахарского горкома комсомола, который ушел на фронт добровольцем, после тяжелого ранения оказался в Кисловодском военном госпитале. Не оправившись от ран, мать тайком вывезла его из госпиталя через Маринский перевал, известный как Гум-Баши, чтобы он долечился в Теберде.

Но радость матери была недолгой. Она понимала, что сыну нельзя оставаться в оккупированном фашистами ауле. Вместе с Али они тайно пробирались к партизанам. Однако их нашли предатели, которые сообщили в гестапо, и они попали в фашистский застенок. В течение месяца мать и сын подвергались зверским пыткам и истязаниям. Нану, так звали мать, пыталась облегчить участь сына, но что она могла сделать для него, беспомощная узница? Разве что перевязать его раны и шептать добрые, ласковые слова, прижимая его голову к груди. Они понимали, что их судьба предрешена, но до последнего вздоха сохраняли волю и мужество. В этом им помогала взаимная поддержка. Хотя Канаматовым и не удалось сбежать, они передали людям свои последние слова: «Смерть мы встречаем смело. Враг не сломит наш дух».

19 сентября 1942 года их вывели на казнь. Поддерживая друг друга, они стояли у края известковой ямы на окраине Микоян-Шахара. Была холодная осень, и в пронзительно синем небе, как бывает на Кавказе в пору бабьего лета, парили орлы. Напрасно палачи пытались оторвать мать от сына, прикладывая приклады. Как ей хотелось шепнуть ему на прощание ласковое слово! Но она не могла этого сделать — на последнем допросе палачи отрезали ей язык. Когда изверги направили дула автоматов на Али, она закрыла глаза чёрной шалью. Материнское сердце не могло пережить гибель сына.

Когда близкие и родные через некоторое время пробрались к месту казни, они увидели: мать и сын Канаматовы лежали рядом, их тела покрывала чёрная шаль.

Канаматов Сулемен Магомедович

Канаматов Сулемен Магомедович внук известного долгожителя Канаматова Лалаша Асланмызаевича, прожившего 119 лет. Сулемен родился 15 июня 1915 года в ауле Верхняя Теберда. По завершению школы окончил Карачаевский (Микоян - Шахарский) рабфак. До депортации работал учителем в Курорт-Тебердинской средней школе, а затем директором этой же школы. С началом Великой Отечественной войны одним из первых добровольцев пришел в военкомат, но не прошёл по состоянию здоровья. Шестнадцать раз призывали его в армию, но из-за болезни сердца не смог пройти медкомиссию. В период высылки он находился на фронте, председателем делегации Карачая, с подарками, собранными жителями для Красной армии. Со своей семьей встретился в пути следования. На станции Кропоткинская. В Средней Азии их разместили в с. Садовое, Фрунзенской области, Киргизской ССР. Работал учетчиком в колхозе «Герой Труда», кассиром, затем перевели на работу в школе, где проработал до отъезда на историческую родину.

В числе первых был реабилитирован, и ему было выдано разрешение на возвращение домой в октябре 1956 года. 15 октября 1956 года Сулемен с семьей прибыл в город Клухори (ныне г. Карачаевск). В период массового возвращения на родину, карачаевского народа, был назначен председателем оргкомитета по организации и устройству населения аула Верхняя Мара. Затем работал на разных должностях совхоза «Маринский». Был депутатом Ставропольского краевого Совета Народных Депутатов, неоднократно избирался депутатом областного Совета Народных Депутатов, постоянный депутат сельского а. Верхняя Мара. Работал главным специалистом в совхозе «Холоднородниковский», Прикубанского района. Затем переехал на постоянное место жительства в г. Карачаевск и работал секретарём партийной организации хлебозавода и директором Доба быта в п. Домбай.

Сулемен Магомедович награжден многими орденами и медалями, множеством грамот краевого, областного, районного уровня.

Медали:

«В честь окончания Великой Отечественной войны»

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Медаль «За доблестьный труд»

«К 100 летию со дня рождения В.И. Ленина»

«За доблестный труд» к 80 летию Октябрьской революции

Медаль «Ветеран труда» и т.д.